未読のままになっていた昨年のTechCrunch Japabの翻訳記事、「インターネット広告の未来: メディアはもはやメッセージではない, 人がメッセージなのだ」をいまさら読んだのだが、UCCのTwitterマーケティング炎上騒動などを経て今読んだことはかえって良かったかもと思った。日本でもソーシャルメディアマーケティングの重要性については以前よりも指摘されるようになったと感じる。以下、記事中の気になる部分を抜粋してもう少し掘り下げて考えてみたい。

– ソーシャルメディアの拡大によって、インターネット経験の中心がページから人へと変わった。

この点は実感として共感できる。Twitterをどっぷり使っている場合、ググる頻度は確実に減る。なぜなら、検索するまでもなく誰かが補足情報やソースをツイートしていることがよくあるからだ。また、自分のフィードリーダーの新着をチェックするより前に、タイムラインから先にチェックした人のコメントから注目すべき情報を知ることも多くなる。Googleやフィードが誘導するのはページなので、それらの利用頻度が落ちているということは、インターネット体験の中心がページではなくなっていることを意味する。

それ以上に顕著なのは、ある情報が注目に値するかどうかの判断に、「誰が勧めている情報か」という判断基準がこれまで以上に大きくなっていると言う点だ。もちろんこれまでもクチコミは重要な判断基準として認識されていた。しかし、人と人との関係が非対称なTwitterにおいて、ツイートがフォロワーに届くさまを「クチコミ」というには違和感があるし、メディアとしてのそれに近いように思う。

したがって、メディアがメッセージであるのなら、人もまたメッセージになる、というわけだ。学生時代にマクルーハンをちょこっと読んでいたので、この「人はメッセージだ」という転回はなかなか刺激的で楽しい。

– 代理店たちは毎回そのときだけで終わる“なにかすごいキャンペーンアイデアはないかね“タイプのビジネスから卒業したいと願っている。

この部分のセリフは、まだまだ実際に言われるだけに苦笑いというところだが、もちろんクライアントに「何かすごいキャンペーンをやりましょう」と言っても見向きもされなくなる時代が迫っていることを意味すると思う。「囲い込み」という単語も、そろそろ死語にしていいよね。

– 代理店は彼ら(=パブリッシャー)の貴重な(中略)オーディエンスを(中略)大量の広告在庫を抱える広告ネットワークにはした金で売り飛ばそうとするが、それはパブリッシャーにとってまったく割に合わない。

サイトの価値を単純なインプレッション数とクリック率に落としてしまうと、本当に儲からない。かといって、「ソーシャルメディアマーケティング時代には、単純な指標など存在しない」というのも味気ない。何か、複数の指標を組み合わせて国民幸福度のような、サイトの魅力を指標化することを考えてもいいかもしれないと思いました。

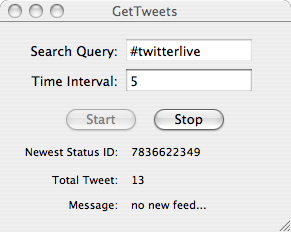

使い方

使い方